가요 탐구생활 #16 - 나를 있는 그대로 받아주길

이 글은 간단한 의문에서 시작되었다. ‘어쩐지 “나"라는 제목의 아이돌 음반이 많은 것 같지 않아?’라는 것이었다. 특히 아이돌의 솔로 음반에서 자주 보이는데, 최근에도 이기광의 “I”, 닉쿤의 “Me”가 있다. 이외에도 태연의 “I”, 효린의 “It’s Me”, 핫펠트의 “Me?”, 비투비의 “This Is Us”도 있었다. 어떤 수식어도 없는 그저 ‘나’. 그게 누구인지 딱 꼬집어 말해주지 않는다. 이를테면 보아가 ‘아틀란티스 소녀’이거나 ‘허리케인 비너스’고, 오마이걸 반하나가 ‘바나나 알러지 원숭이’거나 이하이가 ‘서울 사람(Seoulite)’인 것과는 조금 다른 태도다. ‘나야나 음반’이라고 불러도 될까? (안 된다.)

대부분의 경우 음반 제목은 어쨌든 언어로 표현되고 글자로 표기된다. 음반에 담긴 음악이라는 추상적인 내용물을 언어로 대변하는 대목이기도 하다. 한국 대중음악의 전통 중 하나는 음반이 발매된 순서를 따져서 ‘n집’이라고 표기하는 것인데, 이 경우에는 사실 큰 고민은 필요 없다. 또한 타이틀곡의 제목이 곧 음반의 제목이 되는 경우도 있는데, 이 역시 싱글 음반이 도입되지 않은 채 히트곡과 앨범은 존재하던 시절에서 비롯된 방식이다. 이와 다르게 음반에 별도의 제목을 주는 방식은 한국에선 1990년대에 두드러지게 생겨난 현상이다. 제목을 통해 음반의 주제나 콘셉트를 드러낸다는 의미에서, 한 장의 음반을 하나의 ‘작품’으로 취급하는 경향을 내포하기도 한다. 그에 더해 콘셉트를 구체적으로 던져준다는 의미에서 마케팅적인 효용도 기대하게 된다. 그렇다면 구체적인 콘셉트의 옷을 입기보다 그저 ‘나’라고만 말하는 제목은 어떤 의미가 있는 걸까.

사실 조금 변형했을 뿐 아티스트의 이름 거의 그대로인 제목의 음반도 자주 볼 수 있다. 서구 대중음악의 전통에 견주어 볼 땐 사뭇 낯선 풍경이다. 이를테면 자신의 이름을 음반의 제목으로 내걸 경우 ‘셀프 타이틀(self title)’이란 별도의 용어가 붙는다. 한 아티스트의 커리어에서 그런 앨범은 대개 많아야 한두 번에 그친다. 분명 한국에서도 음반 제목에 자기 자신을 내건다는 것은 꽤 의미심장한 일이다. 그러나 케이팝 콘셉트가 무궁무진하게 다양한 가운데, 제목이 ‘나’이거나 셀프타이틀인 음반이 이렇게 많이 나온다는 것은 역시 조금 특별한 일이다.

개중에는 작품을 통해 전하고자 하는 가장 중심된 주제가 곧 아티스트 자체인 경우도 많다. 산업적인 측면으로 보자면 이는 인물이 곧 작품이라는, 케이팝만의 독특한 성향을 엿보게 한다. 익숙한 이야기지만 케이팝은 하나의 종합예술에 가깝다. 음악에 시각 요소, 서사, 움직임, 콘셉트, 그리고 인물까지 한 데 더해져 하나의 작품으로 완성되는 것이다. 인물은 작품을 낳고 퍼폼하는 ‘아티스트’에 국한되지 않고 그 자체로 작품의 일부가 된다. 전통적인 작가-작품의 관계와는 사뭇 다르다. 인물이 주제인 음반은 서구 전통보다는 케이팝에서 더 두드러지는 경향이라고도 할 수 있겠다.

물론 그 인물은 자연인으로서의 아티스트와 반드시 일치하진 않는다. 케이팝 프로덕션은 아이돌을 자연인에서 떼어내 가상의 완벽한 인물로 제시하는 일이다. 그러니 팬들은 아이돌의 진짜 모습을 더욱 알고 싶어진다. 특히 그룹 활동을 하다가 솔로 작품을 내는 아이돌에게서 ‘나’라는 제목이 더 많이 보이는 건 그런 마음에 보답하기 위함일지도 모른다. 또한 아티스트 자신도 그룹의 일부이기보다 온전히 자신만의 작품을 만들겠다는 의지를 담고 싶을 만하다.

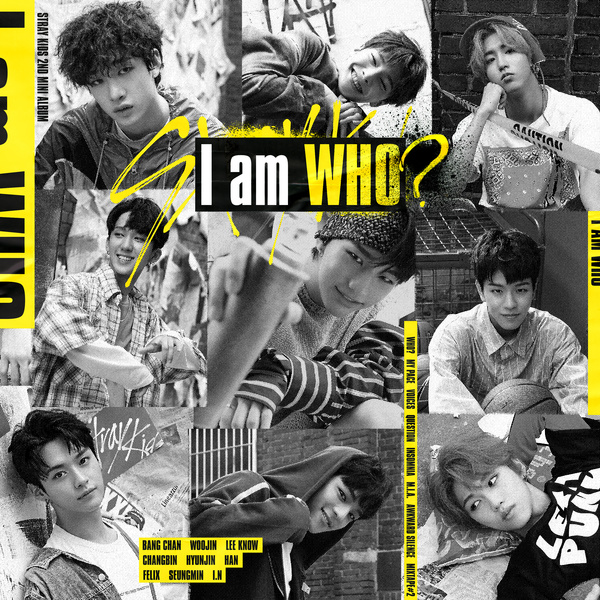

그것은 결국 정체성의 질문이 된다. 자신의 삶의 일부를 케이크처럼 고스란히 잘라 내 보이는 데 그치기보다는, ‘있는 그대로의 나’를 작품으로 만들어 보거나 보이겠다는 것. 그럴 때 음반은 ‘진정한 자신’이 주제라기보다는, ‘진정한 자신’을 찾는 과정의 일부가 되기도 한다. 스트레이키즈의 “I am NOT”, “I am WHO”, “I am YOU” 시리즈가 그렇고, (여자)아이들의 “I am”, “I made” 연작도 조금은 비슷한 질감을 띤다. 독일어로 ‘나의’라는 뜻의 “Meine”로 시작해 ‘너의’라는 뜻의 “Deine”로 다음 작품을 이어간 핫펠트 역시, 하나의 이야기 속에서 ‘나’를 출발점으로 삼은 셈이다.

‘나를 있는 그대로 받아주길’ 바라는 마음은 사람이라면 자연스러운 감정이다. 하지만 상대가 어떻게 받아들이는지를 섬세하게 살피지 않고 자신만을 내세우는 일방적인 관계도 흔하다. 어쩌면 조금 응석처럼 보일지 모르지만, 사실 아이돌이 약간은 응석을 부린들 뭐가 잘못됐냐는 생각도 아주 안 드는 건 아니지만. 그러나 아이돌들이 ‘나’를 제목으로 내걸 때 ‘팬이면 다 받아줄 것’이라는 안일함만은 아닐 것이다. 화려하면서도 산업 논리의 규율로 빽빽한 케이팝 세계에서 ‘나’를 지켜내는 것만으로도 쉬운 일은 아닐 테니 말이다. 어쩌면 농담처럼 시작한 이 글의 ‘나야나 음반들’은 아이돌이 다시 한번 발돋움하기 위해 거치는 흔하고도 대표적인 풍경일지도 모른다.